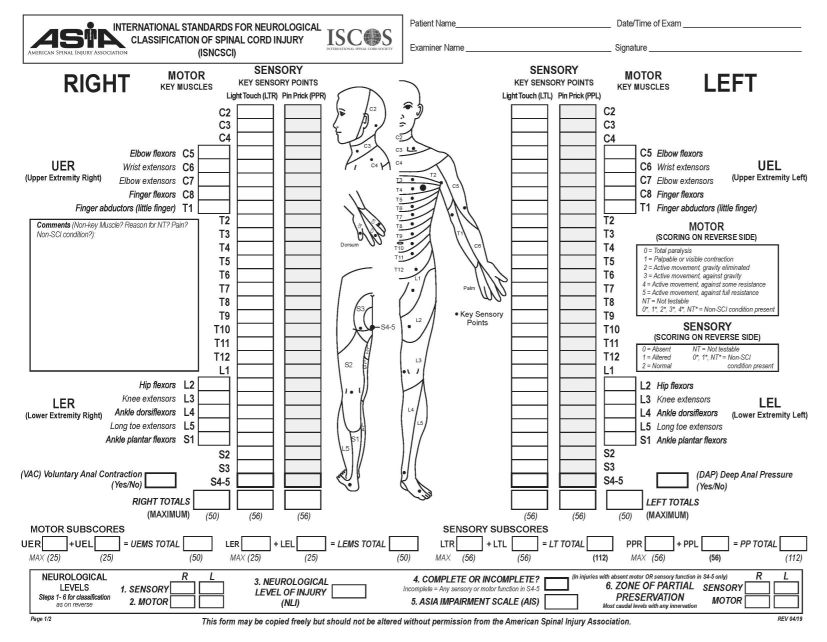

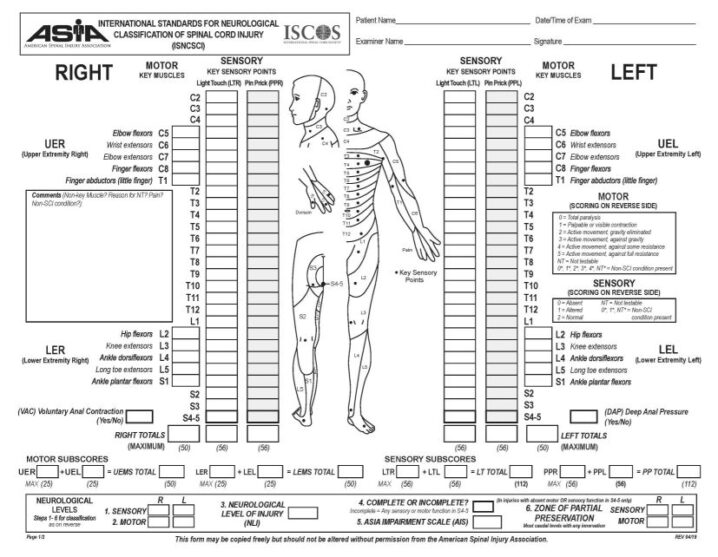

ASIA評価

感覚検査

1)標準感覚点(ダウンロード)

- 皮膚の28領域を標準感覚点として、触覚と痛覚をテスト

- 障害がある髄節の痛覚検査から開始して、正常な痛みの感覚を患者に認識してもらい、障害された皮膚隋節に対応する標準感覚点における障害の程度をみて、次に触覚を検査する

2)疼痛検査

- 方法

安全ピンの尖った先で鋭角を、丸い端で鈍覚をテストする

①患者に目を閉じてもらい、頬を丸い端と尖った先で交互に触り、正常域で識別できることを確認

②感覚点を順番に検査し、丸い端と尖った先で交互に点で接触し動かさずに軽く圧迫する

③安全ピンの先を交互に接触した後に正確に鋭覚と鈍覚を識別しているか判断する

④8/10以上を正確に答えることができると正常と判断する

⑤場所を正確に識別できたときに鋭覚を頬部と同様に感じているかを聞く - グレード

0(消失):鋭覚・鈍覚ともに感じないか、尖った先と丸い端を正確に識別できない。

1(障害):鋭覚と鈍覚を正確に識別できるが、顔面での感覚と比べて、鋭覚の強さを識別できない。

2(正常):鋭覚と鈍覚を正確に識別でき、顔面と同様の強さとして認識できる。

NT(テスト不能):顔面をテストした時に鋭覚と鈍覚を識別できないorテストをできない。

3)触覚検査

運動検査

運動グレード

| グレード | 内容 |

| 0 | 被検筋に収縮が見えたり触れたりできない |

| 1 | 被検筋に収縮が見えたり触れたりできる |

| 2 | 除重力位で、少なくとも1回可動域の全範囲を動かすことができる |

| 3 | 抗重力位で、少なくとも1回可動域の全範囲を動かすことができる |

| 4 | 抵抗下で、少なくとも1回可動域の全範囲を動かすことができる |

| 5 | 抵抗下で、少なくとも1回可動域の全範囲を正常な力で動かすことができる |

| 5※ | 識別できる阻害因子がなければ、十分な抵抗に対して力を発揮でき検者が正常と判断できる |

| NT | 患者が筋を収縮させることが不確実であるor痛みや切断のため動かせない |

上肢

1)C5(肘関節屈筋群:上腕二頭筋)

2)C6(手関節伸筋群:長短橈側手根伸筋)

3)C7(肘関節伸展筋群:上腕三頭筋)

4)C8(中指遠位指節間関節の屈曲:深指屈筋)

5)T1(小指外転筋群:小指外転筋)

下肢

6)L2(股関節屈筋群:腸腰筋)

- グレード0,1

- 大腿部を保持し、腸腰筋・大腿直筋を触知しながら股関節を屈曲・外転・外旋してもらう

- グレード2

- 大腿部を保持し、股関節を屈曲・外転・外旋してもらう

- グレード3

- 股関節を中間位で屈曲してもらう

- グレード4,5

- グレード3と同じ方法

7)L3(膝関節伸筋群:大腿四頭筋)

- グレード0,1

- 大腿四頭筋を触知しながら股関節を屈曲・外転・外旋位にし、膝関節を伸展してもらう

- グレード2

- 股関節を屈曲・外転・外旋位にし、膝関節を伸展してもらう

- グレード3

- 検査する膝の下に前腕を通して他方の膝をつかみ、膝関節を伸展してもらう

- グレード4,5

- グレード3と同じ方法

8)L4(足関節背屈筋群:前脛骨筋)

- グレード0,1

- 前脛骨筋を触知しながら股関節を屈曲・外転・外旋位にし、足関節を背屈してもらう

- グレード2

- 股関節を屈曲・外転・外旋位にし、足関節を背屈してもらう

- グレード3

- 下肢を中間位にし、足関節を背屈してもらう

- グレード4,5

- グレード3と同じ方法

9)L5(母趾伸筋群:長母趾伸筋)

- グレード0,1

- 長母趾伸筋を触知しながら股関節を屈曲・外転・外旋位にし、母趾を伸展してもらう

- グレード2

- 股関節を屈曲・外転・外旋位にし、母趾を伸展してもらう

- グレード3

- 下肢を中間位にし、母趾を伸展してもらう

- グレード4,5

- グレード3と同じ方法

10)S1(足関節底屈筋群:腓腹筋・ヒラメ筋)

- グレード0,1

- 下腿三頭筋を触知しながら股関節を屈曲・外転・外旋位にし、足関節を底屈してもらう

- グレード2

- 股関節を屈曲・外転・外旋位にし、足関節を底屈してもらう

- グレード3

- 股関節を屈曲・外転・外旋位にし、手掌を蹴るように足関節を底屈してもらう

- グレード4,5

- 下肢を中間位にし、足関節を底屈してもらう

Zancolli上肢機能分類

- 頸髄損傷者の上肢機能再建手術の適応を判定するために作成された。(※移乗動作でポイントとなる肩甲帯の筋力が評価されていないため、機能と動作が結び付かないことがある)

- テスト順序:手関節背屈を行い、C6A以上かC6B以下かを決める

改良Frankle分類

- 残存した大まかな症状を表すことにより簡便で使いやすい

- 同じ Frankel Dでも実用歩行にならない例から独歩可能な例までを同一レベルに含めるなど、逆に大まか過ぎる点や、上肢機能が加味されていないため中心性頸髄損傷が表せないなどの欠点がある

- 「B」「C」「D」を細分化

tanuki(タヌキ)

2年目の理学療法士です!

日々、精進をして少しずつ知識を蓄えていきたいと思っています。

皆さんから意見をもらい一緒にPTとして成長できるブログ作成を目指してます。

コメントを残す